Nouveau parcours archéologique en Méditerranée : un musée tripartite pour une Découverte Antique

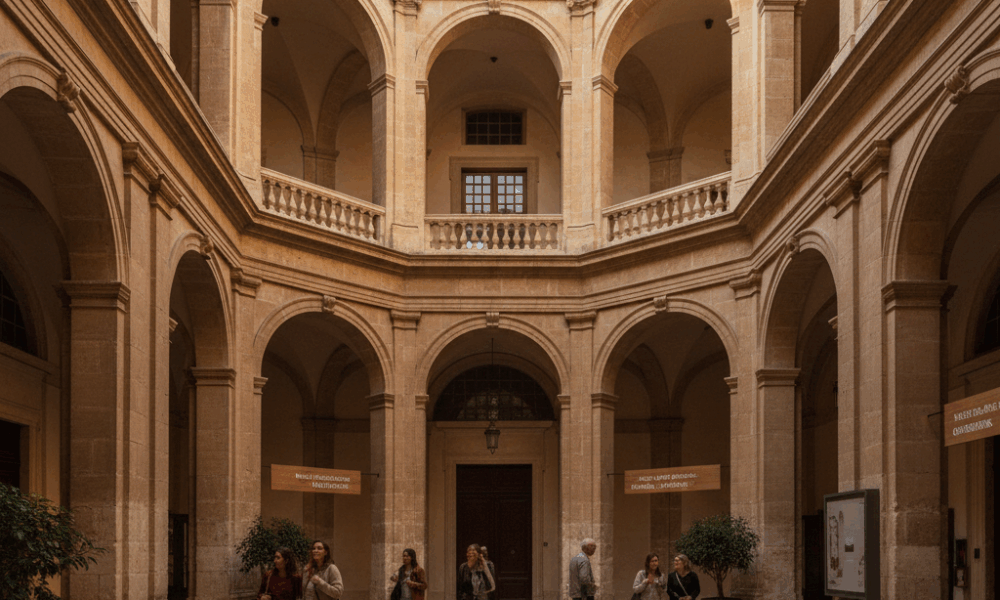

Au cœur de la Vieille Charité à Marseille, le Musée d’Archéologie Méditerranéenne expose un parcours renouvelé depuis 2019, conçu comme une architecture tripartite qui met en résonance objets funéraires, artefacts de la vie quotidienne et symboles religieux. Cette organisation, pensée pour la clarté et l’émotion, replace chaque pièce dans un récit d’Exploration Antique où l’on saisit l’interdépendance des cultures du Bassin. Les collections phares (Égypte, Proche-Orient, Cyclades, Chypre, Grèce, Étrurie, Rome, monde celto-ligure) composent un Voyage Méditerranéen d’une ampleur rare.

Connue pour abriter la deuxième collection d’antiquités égyptiennes de France après le Louvre, l’institution embrasse également un angle comparatif : l’itinéraire valorise les circulations d’idées, de formes et de matières premières, des côtes égéennes aux deltas fluviaux. À la manière des galeries de Versailles où l’iconographie mythologique reflète un idéal politique et esthétique, la muséographie marseillaise interroge les Histoires Anciennes comme des outils de compréhension du présent : pourquoi certains motifs perdurent-ils, et comment l’art donne-t-il forme à la mémoire collective ?

La scénographie s’appuie sur des contrastes mesurés, éclairages doux et vitrines didactiques. Les prêts récents et dépôts (dont des œuvres issues des réserves du Louvre et du DRASSM) recontextualisent des Trésors Archéologiques parfois connus, en révélant leurs dialogues transméditerranéens. Une grande table à pigments introduit subtilités de matières et gestes d’atelier, utile pour évaluer les proximités techniques entre civilisations. Cette lecture s’accorde avec un souci de vérité historique et de sobriété, évitant l’excès spectaculaire pour privilégier la précision.

Le fil conducteur, ici, pourrait être celui d’une Épopée des Civilisations : l’Anatolie achéménide raconte l’urbanité et l’apparat, l’Égypte imagine l’au-delà, le monde grec module les formes et les récits, tandis que Rome agrège et diffuse. Le visiteur circule au rythme d’une Exploration Antique qui se lit comme des Chroniques Archéologiques illustrées. Et lorsque surgit la salle celto-ligure, c’est l’ancrage local qui prend le relais, situant Marseille dans un faisceau d’échanges anciens, comparable aux convergences artistiques que Versailles entretient avec les écoles européennes.

- ✨ Points de force : approche thématique, transversalité des influences, clarté pédagogique.

- 🗺️ Axes du parcours : funéraire, quotidien, religieux, avec comparaisons interrégionales.

- 🏛️ Repères : dépôts récents, focus Égypte (rang national), mise en valeur du contexte marseillais.

- 🌊 Perspective : matériaux, routes maritimes, biodiversité méditerranéenne et usages dans l’art.

| Axes curatoriaux 🧭 | Exemples d’Artefacts Méditerranéens 🏺 | Questions clés ❓ | Émotion transmise 💫 |

|---|---|---|---|

| Funéraire | Sarcophages peints, stèles, ouchebtis | Comment représenter l’au-delà ? | Sérénité, continuité des rites |

| Vie quotidienne | Poteries, outils, textiles | Quels gestes structurent la cité ? | Proximité, reconnaissance |

| Religieux | Amulettes, statuettes de culte | À qui s’adresse l’offrande ? | Respect, mystère |

Ce premier regard prépare l’entrée dans les salles égyptiennes, pivot majeur du musée, où l’approche thématique prend toute sa force.

Égyptologie d’exception : cinq salles thématiques et l’héritage de Clot-Bey

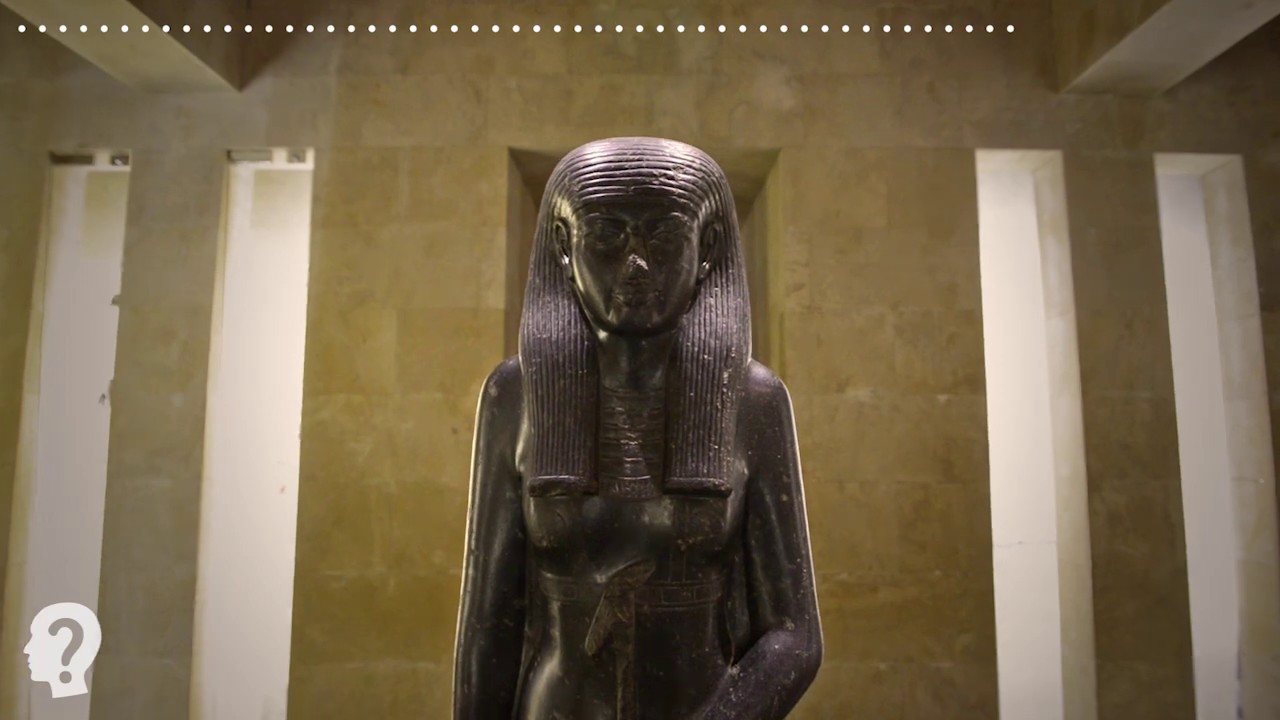

La collection égyptienne, constituée en grande partie grâce au Dr Clot-Bey (1793–1868), déploie un récit en cinq salles thématiques. Plutôt qu’une chronologie stricte, la présentation explore les systèmes de croyances, la vie quotidienne et les innovations techniques, en guidant le regard des pièces fondatrices (statuette du Moyen Empire, statue de Ramsès VI, fragment de Sekhmet) aux ensembles funéraires immersifs. Cette stratégie donne du sens à la diversité : une palette de scribe côtoie un sarcophage en bois peint, tandis que des amulettes voisinent avec un bas-relief au nom de Ramsès II.

Au centre du parcours, la salle funéraire impressionne : sarcophage d’ibis en bois doré et argent, vases canopes (XXVIe dynastie), stèles protectrices (x18), statuettes de divinités (Osiris-Lune, Isis, Horus), et le célèbre papyrus du Livre des Morts long de 5,64 m. Les quatre stèles du général Kasa (XIXe dynastie) forment un dispositif magique unique, destiné à protéger la tombe des quatre points cardinaux. Ne s’agit-il pas d’un des plus beaux exemples d’iconographie rituelle conservée en France ?

Le choix thématique éclaire les continuités culturelles jusqu’à l’époque ptolémaïque, où un masque funéraire au modelé délicat atteste de la persistance de codes anciens sous l’influence grecque. Ce regard résonne avec Versailles : la vitalité des motifs égyptiens dans les arts décoratifs du XVIIIe siècle illustre un attrait constant de la cour pour les langues de l’Antiquité, plus tard réactivé par la vogue « égyptomanie ».

Repères pour une visite efficace

- 🕯️ Immersion : une salle finale scénographiée en chambre funéraire.

- 📝 Pédagogie : cartels précis, renouvellements réguliers de vitrines.

- 🐈 Bestiaire sacré : reliquaires d’animaux (ibis, chat, ichneumon).

- 📜 Écritures : palettes, calames, contrats en démotique.

- 🗿 Chef-d’œuvre : statue de Ramsès VI en granit noir.

| Les 5 salles égyptiennes 🏛️ | Pièces remarquables ⭐ | Ce qu’on comprend 🧠 | Écho culturel à Versailles 👑 |

|---|---|---|---|

| Origines de la collection | Statuette du Moyen Empire, Ramsès VI | Naissance d’une collection savante | Goût royal pour l’Antique |

| Vie quotidienne | Objets de toilette, outils d’artisans | Techniques, matières, gestes | Arts décoratifs et savoir-faire |

| Religions et cultes | Amulettes, Sekhmet, Khonsou | Protection, triades divines | Symboles, allégories politiques |

| Funéraire | Sarcophages, stèles, canopes | Au-delà et justice de Maât | Théâtre de la mémoire |

| Chambre funéraire | Papyrus du Livre des Morts | Rituels de renaissance | Récit total, mise en scène |

La leçon principale tient à la cohérence d’un système religieux qui ordonne temps, justice et renaissance. Cette architecture mentale, lisible dans chaque vitrine, nourrit un intérêt grandissant des visiteurs pour les Chroniques Archéologiques et l’exactitude des contextes.

Le détour par le Proche-Orient et les îles de la mer Égée prolonge naturellement ce regard sur les circulations d’images et de techniques.

Du palais de Darius aux îles de l’Égée : réseaux, matières et Civilisations Oubliées

La section proche-orientale présente des jalons cruciaux : tablettes cunéiformes, statuette d’Ishtar (IIIe millénaire AEC), et le superbe panneau en briques émaillées du palais de Darius à Suse (522–486 AEC). À proximité, un fragment néo-assyrien de Khorsabad rappelle le langage visuel du pouvoir, sculpté pour impressionner autant que pour documenter. L’assemblage fait ressentir la densité des centres urbains et la circulation de l’iconographie royale.

Les Artefacts Méditerranéens des Cyclades et de Chypre complètent la carte : figurines en marbre minimalistes (3200–2000 AEC) et céramiques chypriotes de l’Âge du Bronze, aux décors géométriques et formes fonctionnelles (tasses, amphores). Leur juxtaposition illustre des réseaux de cabotage complexes, où circulent pigments, métaux, savoirs techniques et styles. Le musée rend tangible ce faisceau d’échanges, comparable, sur un autre plan, à l’écosystème artistique qui gravite autour de Versailles, où artisans, ateliers et commanditaires stimulent une création connectée.

Le visiteur retient une idée simple : l’innovation ne naît pas dans l’isolement, mais au contact des routes. Les îles deviennent carrefours, et chaque rivage, une étape d’expériences : cuisson, vernis, incrustations, proportions. L’histoire matérielle se met à parler.

Itinéraires d’objets : ce que révèlent les transferts

- 🧭 Routes maritimes : Cyclades ⇄ Crète ⇄ Chypre ⇄ Levant ⇄ Égypte.

- 🎨 Techniques : glaçures, pâtes fines, styles géométriques et naturalistes.

- 🛖 Usages : funéraires, votifs, domestiques, diplomatiques.

- 🌿 Environnement : matières locales, biodiversité et symboles (faune marine minoenne).

| Zones d’échanges 🌍 | Objets clés 🏺 | Périodes ⏳ | Signification culturelle 💡 |

|---|---|---|---|

| Proche-Orient | Tablettes, briques émaillées | IIIe–Ve s. AEC | Urbanité, pouvoir, écriture |

| Cyclades | Figurines en marbre | 3200–2000 AEC | Rituel, abstraction, identité |

| Chypre | Céramiques, figurines | 2300–1050 AEC | Commerce, hybridations |

Ce faisceau d’indices prépare la conversation suivante avec le monde grec, la Grande-Grèce, l’Étrurie et Rome, où la question des formes, des mythes et de la cité devient centrale.

Grèce, Crète, Grande-Grèce, Étrurie et Rome : formes, mythes et diffusion jusqu’aux arts de cour

La galerie grecque et crétoise présente une coupe historique éloquente : œnochoé minoenne au style marin (découverte en Égypte), figurine de prière en bronze (vers 1500 AEC), vases géométriques (skyphos, pyxis), puis figures noires et rouges. La Grande-Grèce illustre cet élan d’invention coloniale : à Cumes, dès le VIIIe siècle, les formes grecques s’adaptent aux attentes locales. Les vases apuliens, les cratères à volutes polychromes et les rhytons plastiques révèlent une imagination qui circule et se renouvelle.

Le monde étrusque raconte la continuité d’une culture inventive, de la culture villanovienne aux hydries à figures noires puis aux urnes funéraires sculptées. Côté Rome, le dialogue se poursuit : reliefs de marbre, verre soufflé (flacons, balsamaires), statuette d’Héraclès et couvercles de sarcophage animés de mythes (Médée, Ulysse, Œdipe). Une plaque à masques de théâtre, trouvée près de Marseille, évoque l’ornementation des circulations extérieures, jouant de la lumière et de l’ombre comme autant de signes d’un art total.

Cette section invite à comparer les politiques de l’image : ainsi, la Grèce privilégie la pédagogie du mythe, Rome systématise l’efficacité narrative et la diffusion, tandis que l’Étrurie absorbe et transforme. À Versailles, la syntaxe mythologique déploie également un langage du pouvoir, où Jupiter, Apollon ou Hercule servent de modèles idéaux. Les Histoires Anciennes résonnent d’un palais à l’autre, d’un rivage à l’autre.

Regarder les formes pour comprendre les sociétés

- 🏺 Vases : boire, verser, libation — usage social et rituel.

- 🎭 Théâtre : plaques et masques — image publique, éducation civique.

- 🛡️ Mythes : récits fondateurs — cohésion, modèles de vertu.

- 🧪 Techniques : vernis noir, polychromie, reliefs — innovation et style.

| Culture 🏛️ | Forme emblématique ✨ | Fonction sociale 🤝 | Transferts d’influence 🔁 |

|---|---|---|---|

| Grèce | Kylix, cratère, lécythe | Banquet, rituel | Vers Grande-Grèce et Étrurie |

| Grande-Grèce | Crateres apuliens | Identité coloniale | Hybridations locales |

| Étrurie | Urnes cinéraires | Mémoire familiale | Emprunts grecs recomposés |

| Rome | Verre, sarcophages | Affichage statutaire | Diffusion impériale |

Comme une Découverte Antique continue, ces dialogues d’images éclairent la socialisation des formes. L’œil moderne y reconnaît des « grammaires du vivre-ensemble » encore actives.

La transition se fait naturellement vers l’arrière-pays marseillais : l’espace celto-ligure, avec ses rituels et son économie, restitue un chapitre local de cette grande histoire.

Salle celto-ligure, ateliers et bibliothèque : ancrage local, transmission et Chroniques Archéologiques

La salle celto-ligure expose les témoins d’anciens établissements de l’arrière-pays : poteries domestiques, outils, parures, monnaies et objets rituels. Ces pièces, souvent discrètes, livrent un récit patient de l’habiter : habitat, échanges, cultes. L’économie régionale y apparaît finement connectée aux routes méditerranéennes, confirmant le rôle de Marseille comme plaque tournante des circulations. Les rituels, documentés par des vases et symboles religieux, rappellent la force des communautaires : une cohésion par le geste, la danse, l’offrande.

Cette salle révèle la densité d’un patrimoine proche. Elle complète utilement les grands récits du pourtour méditerranéen par un ancrage local, ce que Versailles fait, à sa manière, avec l’Île-de-France : montrer comment un centre dialoguait avec ses périphéries, et comment les périphéries, en retour, modèlent le centre par l’apport d’objets, d’idées, de talents.

Pratiques et savoirs : apprendre par les mains

Le musée propose des ateliers d’archéologie pratique pour adultes et enfants : mosaïque antique, céramique, introduction à l’égyptologie, décryptage de scènes mythologiques. Alliés à des visites guidées, ces formats transforment les expositions en laboratoires d’expérience. Les sessions scolaires articulent contenus disciplinaires et manipulations contrôlées, pour rendre visible l’argument scientifique derrière chaque vitrine.

- 🧩 Ateliers : mosaïque, céramique, écritures anciennes.

- 🕰️ Visites commentées (samedi 10h30 et 15h00) : Proche-Orient, Égypte, Méditerranée classique.

- 🎟️ Été Marseillais : gratuité des activités du 21 juin au 14 septembre 2025.

- 📚 Bibliothèque spécialisée : env. 9 000 volumes, 350 titres de périodiques (80 vivants).

- 🌐 Ressources : liens pour préparer la visite et prolonger l’étude musées de Marseille.

| Ressource 📘 | Contenus proposés 🔍 | Public cible 🧑🤝🧑 | Bénéfice pédagogique 🎯 |

|---|---|---|---|

| Ateliers | Mosaïque, céramique, égyptologie | Familles, scolaires, adultes | Apprendre par le geste |

| Visites guidées | Départements Égypte et Méditerranée | Tout public | Contexte, comparaisons |

| Bibliothèque | Monographies, revues, catalogues | Étudiants, chercheurs, curieux | Approfondissement critique |

| Parcours libre | Cartels, schémas, focus | Visiteurs autonomes | Rythme personnalisé |

La bibliothèque, située à l’étage, agit comme un sas entre recherche et médiation. Elle offre un cadre précis à ceux qui souhaitent étayer une passion, structurer une étude, ou simplement mieux entendre ce que « disent » les objets. C’est là que les Chroniques Archéologiques rencontrent la patience des lecteurs.

Informations pratiques et repères 2025

Pour faciliter la préparation de visite, le musée diffuse régulièrement des horaires et contenus actualisés. Les samedis, deux créneaux récurrents permettent de choisir une entrée en matière selon l’intérêt de chacun.

| Créneau ⏰ | Thème de visite 🧭 | Durée ⌛ | Infos utiles ℹ️ |

|---|---|---|---|

| 10h30 | Proche-Orient et Méditerranée antique | 1h | Tout public, réservation conseillée 🙂 |

| 15h00 | Département d’égyptologie | 1h | Gratuit en Été Marseillais 2025 ☀️ |

La salle celto-ligure clôt le parcours avec une note d’identité territoriale forte ; les ateliers, eux, prolongent l’expérience par la pratique. Ainsi se tisse un récit complet : du grand large des empires aux gestes proches des communautés, une Découverte Antique qui ancre Marseille dans l’Épopée des Civilisations.

Le musée propose-t-il des visites adaptées aux familles ?

Oui. Des visites commentées accessibles au tout public sont proposées le samedi (10h30 et 15h00), avec une approche claire, des exemples concrets et des parcours courts. Des ateliers de mosaïque et céramique existent également pour les enfants et les adultes.

Pourquoi la collection égyptienne de Marseille est-elle si importante ?

Elle est la deuxième de France après le Louvre. Constituée en grande partie par Clot-Bey (1793–1868), elle couvre rites funéraires, vie quotidienne, cultes et écriture, avec des pièces majeures comme un sarcophage d’ibis doré, des vases canopes et un long papyrus du Livre des Morts.

Quelles pièces illustrent le mieux les échanges méditerranéens ?

Le panneau en briques émaillées du palais de Darius (Suse), l’œnochoé minoenne découverte en Égypte, les figurines cycladiques en marbre et les céramiques chypriotes de l’Âge du Bronze montrent clairement la circulation des formes, matériaux et techniques.

Existe-t-il des ressources pour approfondir après la visite ?

La bibliothèque spécialisée (environ 9 000 volumes, 350 titres de revues dont 80 actifs) permet de prolonger l’étude. Les cartels et les parcours thématiques sont conçus pour offrir des repères solides et des pistes bibliographiques.

Le musée aborde-t-il l’histoire locale de Marseille ?

Oui, la salle celto-ligure présente des découvertes de l’arrière-pays marseillais (objets domestiques, rituels, réseaux d’échanges), restituant l’inscription du territoire dans les circulations méditerranéennes anciennes.

Ancien chercheur à l’Institut national du patrimoine, Adrien analyse les grandes œuvres et décrypte les mouvements artistiques liés à Versailles et à son influence. Son approche allie précision scientifique et passion pour la transmission culturelle.

Comments are closed