Origines et histoire du palais de justice royal de Versailles : un voyage à travers le temps

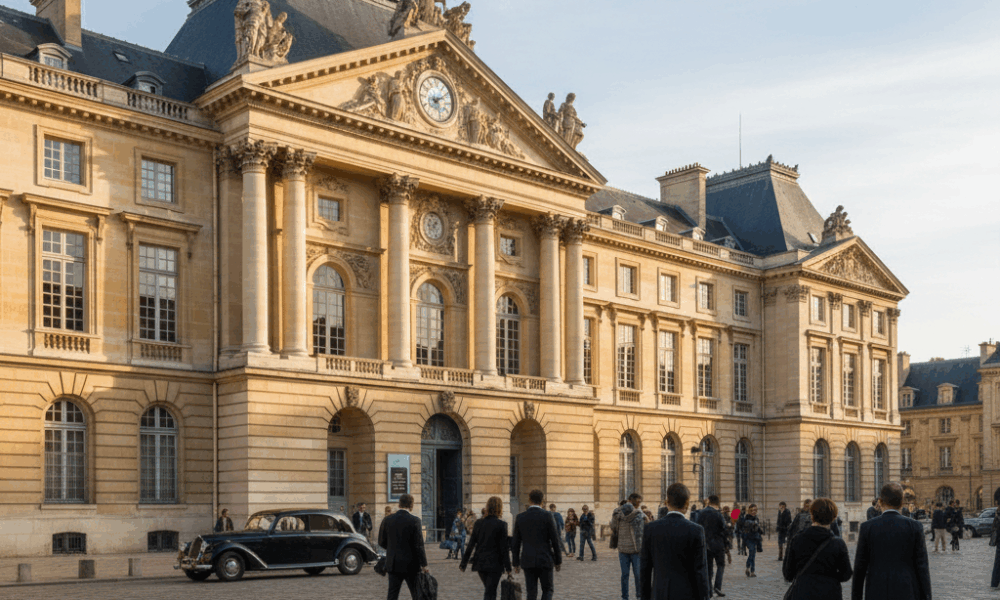

Au cœur de Versailles, le palais de justice royal raconte une histoire qui s’entrelace avec la naissance de l’État moderne. Bien avant que la ville ne devienne le théâtre de la monarchie absolue, la justice locale s’exerçait dans les structures du bailliage et du présidial. L’installation durable de la Cour au XVIIe siècle a métamorphosé ces rouages, faisant de Versailles un laboratoire politique où le Conseil du Roi, la Chancellerie et les grandes heures du droit public ont laissé des empreintes dans la pierre et la mémoire. Ce voyage à travers le temps éclaire la maturation d’un pouvoir judiciaire à la fois incarné et symbolique.

Les audiences des juridictions royales n’avaient rien de théâtral, mais elles savaient orchestrer l’autorité. Un clerc, un greffier, des avocats à la robe sombre : tout un cérémonial réglé, reflet d’une société attachée aux hiérarchies. Ces institutions ne naissent pas isolément. Elles dialoguent, parfois avec friction, avec le Parlement de Paris, gardien sourcilleux des lois, tout en répondant aux priorités d’une capitale de substitution qu’était Versailles pour les élites administratives. Pour suivre le fil des règnes et saisir ces inflexions, un détour par une chronologie des rois de France est éclairant, tout comme la compréhension des rituels de la cour du roi qui influaient, jusque dans les détails, sur la marche des offices de justice.

Le XVIIIe siècle, souvent présenté comme celui de la raison, fut aussi celui des contradictions juridiques. Les remontrances, la censure, la querelle des parlements jalonnent un paysage où Versailles centralise sans cesse davantage. La proximité du château et des ministères autorise une efficience inédite, mais les affaires au retentissement national font encore l’objet de jugements ailleurs, notamment à Paris. Les lieux versaillais de la justice, eux, évoluent : consolidation des bâtiments, amélioration des archives, création d’espaces d’attente moins austères. La Révolution rebattit les cartes, imposant une nouvelle carte judiciaire. Cependant, la continuité de la fonction, dans des murs adaptables, raconte la résilience d’un site inscrit dans le patrimoine institutionnel.

Au XIXe et au XXe siècle, les juridictions de Versailles gagnent en visibilité. L’urbanisme du centre-ville, fait de pierres blondes et de gabarits réguliers, offre un écrin à des édifices administratifs dont le style architectural se veut sobre et lisible. Les grands procès mondains, les querelles de voisinage, les affaires touchant au domaine royal reconverti après 1789, tout concourt à dessiner un visage de la justice « à hauteur d’homme ». Pour approfondir le rôle contemporain des juridictions versaillaises, la synthèse proposée sur le rôle du tribunal de Versailles rappelle la diversité des contentieux et l’importance des greffes dans la vie quotidienne des habitants.

Dans cette perspective, les règnes de Louis XIV à Louis XVI structurent les mutations. L’un fixe la cour à Versailles, l’autre encourage une rationalité administrative, le dernier affronte les déflagrations d’une société en quête de libertés. Les biographies royales sont une clé d’entrée féconde, comme le montre la ressource consacrée à Louis et Versailles. Les mécanismes institutionnels, eux, exigent de se souvenir que les édifices versaillais ont abrité à la fois la lenteur nécessaire à l’instruction et la rapidité imposée par l’actualité des troubles. De cette tension naît une identité singulière, entre ordonnance classique et soubresauts politiques.

- 🏛️ Repères essentiels : palais de justice royal, bailliage, présidial, Conseil du Roi.

- 📜 Jalons politiques : édification de Versailles, centralisation monarchique, Révolution.

- 🧭 Ressources utiles : repères dynastiques et vie de cour pour contextualiser la justice.

- 🔔 Héritage vivant : pratiques judiciaires adaptées au rythme urbain versaillais.

| Période ⏳ | Évolution institutionnelle ⚖️ | Empreinte architecturale 🧱 |

|---|---|---|

| XVIIe siècle | Centralisation autour de la Cour et de la Chancellerie | Ordre classique, pierre calcaire, symétrie |

| XVIIIe siècle | Affirmation des juridictions locales et tensions avec Paris | Salles rationalisées, circulation hiérarchisée |

| Révolution et XIXe | Refonte de la carte judiciaire, maintien des greffes | Réaménagements fonctionnels, sobriété administrative |

| XXe-XXIe siècles | Modernisation, accès au droit, médiation et numérique | Confort thermique, sécurité, accessibilité ♿ |

Cette trajectoire, où se conjugue continuité fonctionnelle et adaptation, donne au site versaillais un caractère de stabilité et de confiance, au cœur des monuments historiques de la ville.

Architecture et style du palais de justice royal de Versailles : boiseries, pierre blonde et clarté des lignes

Si l’architecture versaillaise évoque spontanément les pavillons et galeries du château, le palais de justice royal s’illustre par une retenue éloquente. La pierre calcaire d’Île-de-France, les corniches mesurées, un vocabulaire classique sans ostentation : tout concourt à une lisibilité qui sied aux édifices chargés de rendre la justice. Le style architectural y est un langage de confiance. Plutôt que d’écraser le passant, la façade lui parle de règles et d’équilibre, rappelant qu’ici, la norme se fait cadence et la proportion devient argument.

À l’intérieur, la hiérarchie des espaces donne le ton. Les circulations distinguent le public, les magistrats et les personnes convoquées, dans une chorégraphie où l’orientation est essentielle. Les boiseries d’audience, les sols aux matériaux robustes, les éclairages latéraux réduisent l’écho pour favoriser l’intelligibilité des débats. L’austérité n’est jamais synonyme de froideur : quelques moulures, des ferronneries sobres, un alignement de fenêtres au rythme régulier suffisent à dessiner une noblesse discrète. Cette grammaire fait écho aux règlements de construction hérités du classicisme versaillais.

La comparaison avec d’autres édifices judiciaires éclaire la singularité locale. À Paris, le Palais sur l’île de la Cité fait figure d’archipel monumental, là où Versailles préfère la cohérence de quartier. En province, certains palais XIXe affichent des frontons triomphants ; ici, la mesure prime. Cette diversité n’est pas contradiction mais réponse aux contextes urbains. À Versailles, l’environnement, entre avenues rayonnantes et places régulières, fournit un cadre où la sobriété s’accorde au patrimoine environnant, des axes royaux jusqu’aux perspectives des jardins. Pour saisir l’esprit du lieu, une promenade, complétée par les repères du paysage des jardins de Versailles, nourrit l’œil et structure la pensée.

L’extérieur n’est qu’un prologue. Les salles d’audience racontent l’exigence acoustique, l’importance des accès sécurisés et la nécessité d’un mobilier à la fois durable et digne. Des interventions récentes ont souvent introduit des systèmes de sonorisation discrets et des dispositifs de magnétisme minimal pour le contrôle, sans heurter l’ensemble bâti. Cet équilibre entre contraintes contemporaines et respect du bâti participe d’une esthétique de la discrétion, où la technique se cache pour mieux servir la fonction.

- 🧭 Principes clés : symétrie, clarté, matériaux pérennes, lisibilité des parcours.

- 🎨 Vocabulaire visuel : pierre blonde, menuiseries sobres, ferronneries mesurées.

- 🔊 Confort d’audience : acoustique réglée, lumière latérale, restauration respectueuse.

- 🏙️ Intégration urbaine : continuité avec les trames versaillaises et les monuments historiques voisins.

| Élément 🧩 | Versailles ⚖️ | Paris 🏛️ | Province 🌆 |

|---|---|---|---|

| Façades | Sobriété classique, pierre claire | Monumentalité composite | Frontons affirmés, éclectisme |

| Intérieurs | Boiseries mesurées, circulation lisible | Grandes nefs et galeries | Diversité selon périodes |

| Symboles | Équilibre et mesure ⚖️ | Majesté et continuité | Identité locale |

| Technique | Intégration discrète 🔧 | Réseaux étendus | Solutions variées |

Cette écriture architecturale, où l’on sent la main du classicisme tardif, témoigne d’une vision : rendre visible le droit sans ostentation, et faire du bâtiment un repère rassurant dans la ville.

Affaires marquantes et scènes de justice : de la rumeur de cour aux audiences publiques

Les murs du palais de justice royal ne conservent pas seulement la mémoire des normes ; ils résonnent d’histoires humaines. À la fin de l’Ancien Régime, l’onde de choc de l’affaire dite du collier nourrit une atmosphère de suspicion qui déborde Versailles. L’épisode est instruit et jugé à Paris, mais la rumeur naît dans le sillage de la cour, illustrant la porosité entre théâtre politique et juridictions. Pour mieux appréhender ce feuilleton où se mêlent diplomatie, crédulité et prestige malmené, le récit du scandale du collier de la Reine éclaire le contexte mental d’une époque en crise de confiance.

La justice n’est pas isolée des tempêtes de l’Histoire. La violence révolutionnaire frappe les proches de la famille royale. La figure de la princesse de Lamballe, liée à la maison de la reine, rappelle le prix humain de la déchirure politique. Son parcours, intimement associé à Versailles, trouve un dénouement tragique en 1792. Une évocation sensible du destin de la duchesse de Lamballe permet d’entrevoir l’épaisseur affective d’un monde qui bascule. Ces drames renseignent autant sur les mentalités que sur la mutation des institutions.

Au XIXe et au XXe siècles, le ressort versaillais accueille des litiges représentatifs d’une société en transformation : conflits fonciers liés aux anciens domaines royaux, différends commerciaux, affaires de presse locale. L’édifice devient un théâtre civil où se joue, à taille humaine, l’équilibre des droits. Pour prendre la mesure du présent, la synthèse sur le rôle contemporain du tribunal souligne l’éventail des missions : juger, concilier, protéger, exécuter les décisions. Ce quotidien, moins spectaculaire que les grandes causes, forge pourtant la confiance des citoyens.

Ces récits, quand ils se télescopent avec l’actualité artistique et patrimoniale de la ville, engendrent des passerelles inattendues. Des expositions temporaires, des conférences d’archives, des visites guidées thématiques relient justice et société. Le regard des historiens, des conservateurs et des magistrats réinscrit les procédures dans une longue durée. Les lieutenants de l’Ancien Régime, les juristes de la IIIe République, les magistrats d’aujourd’hui partagent une quête : rendre lisible la règle commune. Et si certaines affaires mondaines ont disparu des gazettes, leur trace demeure dans l’organisation matérielle des lieux — couloirs, greffes, salles d’audience — autant de témoins tacites d’une mémoire vivante.

- 📚 Récits structurants : rumeur de cour, procès publics, jurisprudence locale.

- 🧑⚖️ Figures clés : magistrats, greffiers, avocats comme acteurs du patrimoine judiciaire.

- 🧭 Enjeux : réputation, ordre public, équilibre entre intimité et publicité des débats.

- 🕯️ Mémoire : traces matérielles, archives, portraits et boiseries comme supports d’histoire.

| Affaire/Thème 📌 | Contexte 🧭 | Impact sur la justice ⚖️ |

|---|---|---|

| Collier de la Reine | Rumeur née dans l’orbite de la cour 👑 | Crise de confiance, pédagogie judiciaire renforcée |

| Duchesse de Lamballe | Violence révolutionnaire 🔥 | Question de la protection et de la mémoire |

| Litiges locaux XIXe-XXe | Modernisation urbaine 🏗️ | Construction d’une jurisprudence de proximité |

| Fonctions actuelles | Accès au droit et médiation 🤝 | Confiance citoyenne et efficacité |

De la rumeur au jugement, de l’émotion au droit, une constante s’impose : la justice versaillaise accompagne les mutations sociales avec une sobriété qui honore l’esprit des lieux.

Restauration, conservation et usages contemporains : l’équilibre délicat d’un monument vivant

Entretenir un édifice de justice signifie concilier sécurité, dignité et respect patrimonial. La restauration du palais de justice royal à Versailles obéit à cette alchimie : diagnostiquer les pathologies du bâti (humidité, fissurations, usure des menuiseries), prioriser les interventions, coordonner artisans et services judiciaires pour maintenir l’activité. La contrainte est double : préserver l’authenticité tout en répondant aux normes actuelles. Cet équilibre s’exprime dans des chantiers phasés, où l’on harmonise consolidation structurelle, mises aux normes d’accessibilité et intégration de la technique avec la plus grande discrétion.

L’exigence acoustique des salles d’audience a par exemple conduit à reprendre des plafonds, à poser des panneaux absorbants habillés d’essences compatibles, à moderniser l’éclairage pour limiter la fatigue visuelle. Les circulations sécurisées — sas, portes contrôlées, signalétique apaisée — protègent sans stigmatiser. Les matériaux choisis (chaux, pierres de grain voisin, verres feuilletés peu réfléchissants) attestent de la volonté de respecter l’esprit des lieux. Les métiers d’art jouent ici un rôle cardinal : menuiserie d’art, ferronnerie, taille de pierre. Chaque intervention devient une leçon d’architecture appliquée.

La méthode, désormais largement partagée, s’appuie sur des diagnostics documentés, la constitution de carnets de détails et la tenue d’archives photographiques. Les dispositifs numériques contribuent à la lisibilité des chantiers, tout comme les bases documentaires dédiées au patrimoine judiciaire. À cet égard, les corpus spécialisés, musées virtuels et inventaires éclairent le regard et enrichissent la décision, réconciliant les besoins d’un service public exigeant et la profondeur historique des monuments historiques.

Le phasage des travaux respecte le calendrier judiciaire pour ne pas interrompre les audiences. Cette organisation impose souvent des solutions temporaires : salles déplacées, greffes en modules transitoires, circuits provisoires pour le public. L’expérience montre que la qualité de la signalétique et l’accompagnement humain sont déterminants pour maintenir la sérénité des usagers. À l’arrivée, l’édifice gagne en confort, en sobriété énergétique et en lisibilité, sans que l’on ait dilué sa personnalité.

- 🛠️ Principes d’intervention : réversibilité, compatibilité des matériaux, discrétion des ajouts.

- 🎯 Priorités : sécurité, accessibilité, confort acoustique et visuel.

- 🧑🎨 Métiers mobilisés : tailleurs de pierre, ferronniers, peintres décorateurs, électriciens spécialisés.

- 📚 Outils : documentation, carnets de détails, bases patrimoniales et retours d’expérience.

| Lot de travaux 🧰 | Objectif 🎯 | Approche respectueuse 🕊️ |

|---|---|---|

| Structure | Stabilité et durabilité | Consolidations ciblées, mortiers compatibles |

| Acoustique | Intelligibilité des débats 🔊 | Panneaux absorbants intégrés aux boiseries |

| Éclairage | Confort et sobriété énergétique 💡 | LED chaud, luminaires discrets |

| Accessibilité | Accueil de tous ♿ | Parcours lisibles, mains courantes adaptées |

Parce qu’un palais de justice est un service vivant, sa restauration doit rester une science du compromis heureux : ce que l’on renforce aujourd’hui garantit la dignité des audiences de demain.

Versailles, capitale sensible du droit : parcours, atmosphères et ressources pour prolonger l’exploration

Approcher le palais de justice royal comme une expérience sensible, c’est accepter d’arpenter un paysage de signes. La pierre blonde, le rythme des pas dans les couloirs, la lumière filtrée sur les boiseries installent une atmosphère d’écoute. Les visiteurs, qu’ils soient curieux, étudiants ou praticiens, gagnent à planifier leur venue. Les parcours guidés, proposés selon des saisons et des créneaux, permettent d’accéder à des espaces habituellement fermés. Mieux vaut réserver à l’avance afin de garantir l’accès, en gardant à l’esprit que l’activité des audiences prime toujours — la vie du droit ne se met pas entre parenthèses.

Un itinéraire type conduit de la salle des pas perdus aux salles d’audience, puis vers les archives, lorsque cela est possible. Chaque étape propose un vocabulaire visuel : lignes, proportions, textures. Les abords du bâtiment, eux, invitent à contextualiser : les perspectives royales, les places ordonnancées et la trame urbanistique dialoguent avec la sobriété judiciaire. Pour compléter l’œil, un détour par le paysage des jardins offre un contrepoint : l’ordre, la perspective, la maîtrise du sol. Une évocation du paysage des jardins de Versailles enrichit la lecture croisée entre beau et utile.

La lecture critique des affaires anciennes, des rituels de cour, du quotidien des greffes, peut se prolonger grâce à des ressources publiées et en ligne. Les dossiers pédagogiques sur la vie de la cour fournissent des clés pour comprendre l’étiquette, tandis que les synthèses sur les grands règnes réinscrivent la justice dans une chronologie lisible. Les curieux peuvent alterner entre les pages sur la cour du roi et les repères sur les rois de France, avant d’explorer l’histoire judiciaire à travers le prisme du scandale du collier ou le drame de la duchesse de Lamballe. Pour ancrer ces explorations dans le présent, les informations sur le fonctionnement du tribunal de Versailles éclairent les missions actuelles.

Au-delà de Versailles, la curiosité patrimoniale se nourrit de comparaisons : d’autres musées et services culturels valorisent la médiation et les liens entre droit, art et société. Les expositions thématiques et les collections en ligne constituent un champ d’exploration continu. Une visite virtuelle d’un musée d’objets juridiques ou une découverte d’antiquités permettent de contextualiser le regard. À titre d’inspiration, une halte au musée d’archéologie méditerranéenne montre comment l’objet et le récit se répondent pour faire sens.

- 🗺️ Itinéraire conseillé : salle des pas perdus → salles d’audience → archives (selon accès).

- 📅 Bon réflexe : réserver la visite en amont, vérifier le calendrier des audiences.

- 🎧 Écoute active : lire l’espace comme un témoin du style architectural versaillais.

- 🔗 Ressources : dossiers sur la vie de cour et les repères dynastiques.

| Espace 👣 | Ressenti 🎭 | À observer 👀 |

|---|---|---|

| Salle des pas perdus | Calme tendu, attentes et retrouvailles | Acoustique feutrée, tracés au sol, lumière |

| Salle d’audience | Gravité, clarté des rôles ⚖️ | Boiseries, estrade, signalétique discrète |

| Archives | Patience, précision, mémoire 📚 | Reliures, inventaires, systèmes de conservation |

| Abords | Respiration urbaine 🌿 | Alignements, perspectives, mobilier urbain |

Ce parcours sensoriel et raisonné ouvre une porte sur la pédagogie du lieu : mieux voir, c’est déjà comprendre la mission de la justice, et mieux ressentir, c’est respecter l’esprit de Versailles.

Regards croisés et comparaison critique : Versailles, Paris et l’imaginaire judiciaire français

Comparer Versailles à Paris, c’est mesurer deux façons d’incarner le droit. Là où l’île de la Cité concentre huit siècles d’autorité, Versailles articule proximité et continuité. Le palais de justice royal versaillais ne cherche pas la démonstration ; il préfère l’intelligibilité. Ce choix n’est pas neutre : il traduit une conception de la justice comme service public à échelle humaine, adossé à un tissu urbain où les distances sont franchissables et les façades conversent entre elles. L’architecture devient une pédagogie silencieuse, où chaque détail — huisseries, corniches, bancs — suggère une éthique de mesure.

Ce dialogue entre lieux se nourrit de comparaisons plus larges : les palais provinciaux bâtis au XIXe siècle, les extensions contemporaines à l’esthétique minimaliste, les greffes hébergés dans des édifices réhabilités. Partout, un même défi : joindre la force du symbole à l’efficacité opérationnelle. Versailles répond par la cohérence et la patience, multipliant les interventions légères au fil du temps plutôt que les gestes spectaculaires. Cette stratégie s’avère souvent vertueuse pour les monuments historiques : elle évite les ruptures de style et favorise la transmission des savoir-faire.

L’imaginaire collectif, nourri de récits de cour et d’anecdotes, irrigue aussi l’expérience contemporaine. La mémoire des intrigues, comme l’épisode du collier, ou celle des figures tragiques, telle la princesse de Lamballe, continue de colorer le regard des visiteurs. Les ressources éditoriales sur Louis et Versailles ou sur le collier de la Reine contribuent à cette lecture sensible. Elles rappellent que le droit ne vit pas hors-sol : il se nourrit d’attentes, de craintes, d’aspirations très humaines.

Sur le plan méthodologique, l’approche versaillaise illustre la valeur d’un pas de côté. Plutôt que de calquer les solutions parisiennes, elle privilégie les diagnostics situés : densité des flux, voisinage patrimonial, besoins spécifiques des justiciables. Cette démarche s’inscrit dans une culture du « projet ajusté », où la restauration s’adosse à une lecture fine de l’existant. Le résultat est tangible : une identité forte, jamais figée, qui respecte la ville et ses usages.

- 🧭 Versailles : cohérence urbaine, lisibilité, interventions fines.

- 🏛️ Paris : monumentalité, épaisseur historique, complexité des flux.

- 🌆 Province : pluralité des héritages, créations XIXe, extensions contemporaines.

- 🧑💼 Usager au centre : accessibilité, orientation, accueil, médiation.

| Critère 🔎 | Versailles 👑 | Paris 🗼 | Enseignement 📘 |

|---|---|---|---|

| Échelle | Humaine et claire | Majestueuse et complexe | Ajuster le signe au service ⚖️ |

| Style | Classique sobre | Composite historique | Valoriser la mesure |

| Usage | Parcours fluides | Réseaux imbriqués | Prioriser la lisibilité 🧭 |

| Patrimoine | Entretien continu | Grands chantiers | Prévenir plutôt que guérir 🛠️ |

Le regard croisé ne hiérarchise pas, il éclaire : chaque lieu dit à sa façon la même chose — la loi a besoin de murs qui la respectent et de formes qui la rendent aimable.

Peut-on visiter le palais de justice royal de Versailles toute l’année ?

Les visites dépendent de l’activité juridictionnelle et des créneaux ouverts au public. Il est recommandé de réserver en amont et de vérifier le calendrier, les audiences ayant priorité.

Quel est le style architectural dominant du palais de justice versaillais ?

L’édifice privilégie un classicisme sobre : pierre calcaire, symétrie mesurée, boiseries discrètes et intégration technique minimale, en cohérence avec le tissu versaillais.

Quelles grandes affaires ont marqué l’imaginaire autour de Versailles ?

L’affaire du collier de la Reine et le destin de la duchesse de Lamballe ont nourri l’imaginaire ; elles éclairent le contexte politique et social entourant la justice à la fin de l’Ancien Régime.

La restauration perturbe-t-elle les audiences ?

Les chantiers sont phasés pour maintenir l’activité : parcours provisoires, signalétique renforcée et interventions discrètes limitent l’impact sur les usagers.

Quels liens explorer pour approfondir l’histoire et le contexte ?

Les dossiers sur la vie de la cour, la chronologie des rois, le rôle du tribunal de Versailles, les jardins de Versailles et des ressources muséales élargies offrent des repères utiles.

Passionnée par l’histoire de l’art et le patrimoine français, Camille arpente chaque recoin du château et de la ville de Versailles pour raconter les expositions, les restaurations et les petites histoires méconnues. Son ton est poétique, mais toujours rigoureux, mêlant curiosité et sens du détail.

Comments are closed